おいしいだけじゃない!びわこのうま味がぎゅっと詰まってる「びわこちっぷす」!

7月1日からレジ袋有料化が全国で始まりましたが、滋賀県ではプラごみ削減を巡ってどんな動きがあるのでしょう?プラごみやマイクロプラスチックと琵琶湖との関係も調べました。

イラスト/かわすみみわこ

私たちの生活で使われているプラスチック製品。それに伴うプラごみの増加は、「景観・美観が損なわれる」「プラスチック製造による石油資源の枯渇やCO2排出の増加」「生態系への影響懸念」など、さまざまな観点から問題視されています。

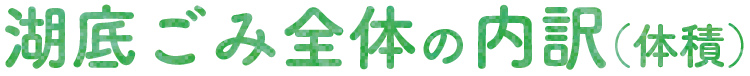

そこで、滋賀県では昨年6月、琵琶湖におけるプラごみの現状を把握するため、湖底ごみの調査を実施。「守山市赤野井湾で地元の団体が実施する湖底ごみ回収作業に併せて、ごみの荷揚げ、洗浄、分別を行いました」と話すのは、調査を実施した、滋賀県琵琶湖保全再生課の藤原務さん。結果は右の通り、体積で見ると全体の7割以上がプラごみ! 「中には30年前の日付が印字された菓子パンの袋もあり、湖底に沈んだプラごみは、水中で長期間分解されずに残ることもわかりました」

この調査結果から、「琵琶湖のプラごみは、県内の河川や水路から流れ込み堆積するものが多く、湖に入る前の段階でごみの発生を食い止める活動が重要」ということがわかりました。「海のごみは海外からの漂着などもありますが、琵琶湖のごみは県内で発生したもの。そう考えると、行政や住民の取り組み次第で改善の成果が出やすいはず」と藤原さん。私たち一人一人の心がけがプラごみ削減の力になりそうですね!

プラごみ問題の話題でよく登場する「マイクロプラスチック」という言葉。5mm以下の微細なプラスチックを指しますが、さらに分類すると「一次マイクロプラスチック」(洗顔料やはみがき粉に入っているマイクロビーズなど、1mm以下で製造されたもの)と「二次マイクロプラスチック」(プラスチック製品が自然環境中で破砕されたもの)があります。

マイクロプラスチックが琵琶湖にどれくらい存在するかについて、2016年に京都大学研究グループが調査をしたところ、南湖には北湖の約4倍、日本近海と同程度の量存在するとわかりました(下表)。「とはいえ、プラスチックそのものに毒性はなく、ヒトの体内に入ってもそのまま排出されます。マイクロプラスチックがPCBなどの有害化学物質を吸着するという点を不安視する声もありますが、環境省の調査(*)によると、漂着・漂流マイクロプラスチックに吸着したPCB濃度は、食品中に残留するPCB濃度の規制値に比べても低いレベルだったとの報告も。また、現状ではアユやビワマスなどの湖魚に生理的異常は見つかっていないことからも、健康面や生態系への影響について差し迫った危機はないと言えそうです」と藤原さん。

一方、マイクロプラスチックの定義や測定法などはいまだ確立しておらず、現状では十分なデータがそろっていないのも事実。「今後マイクロプラスチックの影響が新たに判ったとき手遅れにならないよう、今から、その発生原因の一つであるプラごみ対策を実施することが大事です」

*出典:「マイクロプラスチックをとりまく国内外の現状と課題」(2020年1月、日本水環境学会主催)講演資料集内の「海洋プラスチックごみ問題の現状と対策」(環境庁海洋環境室)より

| 調査対象 | 検出状況 | 備 考 |

|---|---|---|

| 琵琶湖 南湖 |

水1㎡あたり平均2.6個※1 | 京都大学研究グループ: 2016年6月調査 |

| 琵琶湖 北湖 |

水1㎡あたり平均0.57個※1 | |

| (参考) 日本近海 |

水1㎡あたり平均2.4個※2 | 環境省委託調査(国立大学法人 東京海洋大学):2015年3月報告 |

※1:採取ネット目合 315μm

※2:採取ネット目合 350μm

滋賀県内の企業やお店ではどんな〝脱プラ〟に取り組んでいるの? 「滋賀の美しい自然を守り次世代へ継ぐこと」を目指してさまざまな環境保全活動を行う「たねやグループ」を取材しました。

訪れたのは、たねや・クラブハリエの旗艦店「ラ コリーナ近江八幡」。焼きたてバームクーヘンを楽しめる「メインショップカフェ」では、平日約400人、週末には1000人前後の来店者があるといいます。

昨年4月からは、カフェで使用していたプラスチック製のストローを廃止して紙製に。冷たい飲み物に使っていたプラスチック製ドリンクカップもステンレス製に変更しました。

「ストローはお客さまの要望に応じてお持ちしています。ご希望されるのは全体のわずか2%ほど。ほとんどの方がカップから直接飲んでおられます」と飲食担当支配人の谷田英昭さん。「店ではまだ多くのプラスチック製品を使っていて、現在がゴールではありません。今後も良い方向を模索しながらできるところから進めていきたいです」

さらにクラブハリエでは昨年10月、同施設内ショップなど2店舗で販売中の「焼きたてバームクーヘン」の包装に撥水・撥油コート液を塗布した紙トレイを導入。年間合成樹脂量削減率98%が可能になるそう。水や油をはじく機能もあるため、脱ラミネートフィルムも実現。燃やした際のCO₂排出量削減効果が見込まれ、リサイクルもできるようになった上、お菓子のトレイ付着量を軽減できるメリットもあるそうです。

また今春、通信販売部門でスタートした「シェアボックス」は、自宅用のお菓子をラベルレスなど最低限の包装で届ける環境配慮型の取り組み。コロナ禍も相まって、リピーターが増えているそう。

つくり手の変化が消費者を通してさりげなく浸透し、広がっていく―。企業発信型の脱プラの今後に注目です。

琵琶湖や海洋のマイクロプラスチック汚染を防ぐことを目指し、顕微鏡サイズの藻類(微細藻類)を大量培養できる設備を開発―。県内の大学と企業が、この夏そのための実証実験へと乗り出します。長浜バイオ大学教授の小倉淳さんに概要を聞きました。

水中を漂う微細藻類の中には、マイクロプラスチックを食べて分解する特性を持つものがあるそう。小倉さんらは、県内企業と共同で、それらを大量に培養した生物処理槽の開発に取り組んでいます。

「例えばフリースなど合成繊維が洗濯で剥がれ落ちたもの、スクラブ入りの洗顔料、農業用の肥料などにもマイクロプラスチックが含まれています。家庭や農地、工場から出る排水に混入したマイクロプラスチックのほとんどは、下水処理施設の浄化槽を通り抜け、琵琶湖へ流れ出ているのが現状。そこで、下水処理施設にそれらを分解する微細藻類を培養した槽を追加して汚染を防ごうと考えています」

マイクロプラスチックを回収する手段は、例えば電気を使うなど他にもあるそうですが、今回の研究のメリットは環境に良い点。「微細藻類は植物のように光合成をします。マイクロプラスチックを回収しながら、CO2を吸収して酸素を排出するのが特徴の一つです」

今夏から県内で生物処理槽の実証実験を開始し、3年後の実用化を目指している小倉さん。このノウハウは琵琶湖にとどまらず、世界の海でも活用できるのではと考えています。

「世界は海でつながっているので、海洋汚染の問題は国内だけでは解決できません。海洋プラスチックごみの60%以上を出している東南アジアにも持っていける解決策を作ることが重要です」と話します。広く普及させられるように、取り除いたマイクロプラスチックをペレット化して飼料にしたり、発電に利用するなど、安価で設置でき、お金になるシステムの構築も進めているそう。今後に期待ですね。

長浜バイオ大学

アニマルバイオサイエンス学科教授

小倉淳(あつし)さん

「プラスチックはとても便利で、現代社会に欠かせないもの。使用を減らすための取り組みと同時に、使い方、捨て方、集め方を工夫して持続可能にしていくことが大切だと思います」

7月から全国で有料化されるレジ袋。「滋賀県では2013年に、事業者、県民団体、行政が『レジ袋削減の取組に関する協定』を締結し、これまでレジ袋削減やマイバッグ利用促進に取り組んできました」と滋賀県循環社会推進課の井上さん。協定締結店舗におけるレジ袋辞退率は現在9割程度。レジ袋削減の意識は浸透しているようです。

また、昨年8月には「滋賀プラスチックごみゼロ・食品ロス削減宣言」を発表。「今後もごみを出さない生活へ向け、皆さんと協力して、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進や、散在性ごみ・不法投棄をなくす取り組みを進めていきます」