涼を求めに!西教寺「風鈴参道通り抜け」

戦国武将ゆかりのスポットが数多く存在する滋賀。そうした場所の多くには、訪れた人たちを楽しませる 〝おもてなし〟の仕掛けが…。あなたもこの秋出かけて、武将たちのストーリーに思いをはせてみませんか?

戦国武将やその時代のお姫さまの姿に扮(ふん)し、観光客を迎える「おもてなし武将隊」。 滋賀県内でもたくさんの武将隊が活躍していますが、その中から2団体に話を聞きました。

JR安土駅前で観光客に「おはようございます!」と声をかける甲冑姿の一団。「信長隊安土衆」は、近江八幡観光物産協会の会員有志らを中心に6年前に結成されたおもてなし武将隊です。

「観光活動をしていると〝信長といえば名古屋〟と言われることが多くて…。そんなとき、安土城郭資料館で展示していたオリジナル南蛮甲冑を着てイベントに出る機会があって、ビジュアルでPRすることを思いついたんです」と信長役を務める加納学さん。メンバーは、秀吉や家康、信長ゆかりの武将や姫、忍者など約15人。甲冑は自分たちで手作りするなどし、普段も資料を調べたり、無意識のうちに表情や動作など役作りをしていることが多いそう。

おもてなしは、記念撮影や観光ガイドが中心。観光のプロだけに近隣のおすすめスポットなども丁寧にアドバイスしています。「地元の風景になじむ存在になりたいですね。風景の中に武将がいると、歴史がリアルに感じられるでしょう?」

詳細はフェイスブックで確認を

観光客でにぎわう黒壁スクエアで、長浜ゆかりの武将や姫に扮して活動を行っているのが「長浜桜演(おうえん)隊」。現在メンバーは、職種も出身地もさまざまな10代~50代の13人です。例えば、子どもにバルーンアートの刀を作ってプレゼントしたり、通りを歩いてゴミを拾うなど、ひと味違ったおもてなしが特徴。戦国武将が身近に感じられますね。

「長浜の戦国グッズの店で甲冑を着て歩いたのがきっかけ。もともと好きだった長浜の観光に一役買いたいと、武将隊の仲間を募りました」と話す隊長・井上若菜さんは岐阜県出身。 4年前、活動を始めた当初は「長浜出身者じゃないから」と受け入れてもらえなかったそうですが、地元の理解者から後押しを受けたり、自分たちも積極的に声かけを行ったりするうちに「頑張って」「ありがとう」と声をかけてもらえるように。「地元の人に愛される存在としてのびのび活動することが、長浜への恩返しになると思っています」

詳細はブログ、ツイッターで確認を

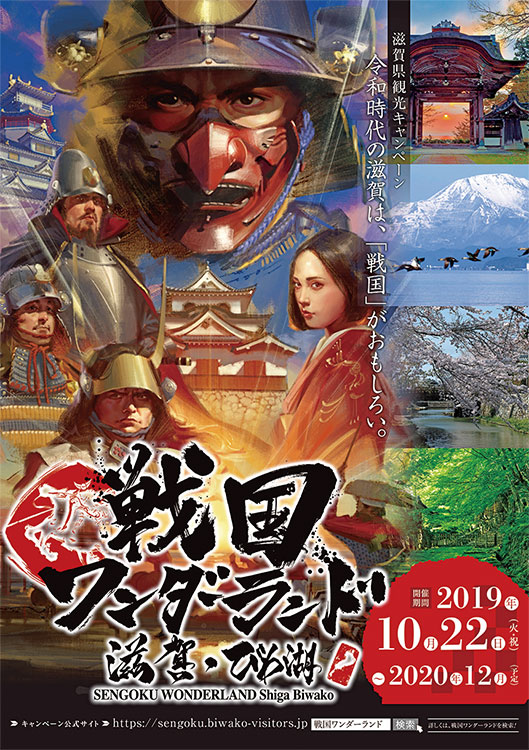

この秋から、滋賀県で「戦国ワンダーランド 滋賀・びわ湖」と題した観光キャンペーンが展開されます。

その内容とは?

織田信長に豊臣秀吉、石田三成…。滋賀と関わりのある戦国武将はたくさん! 来年放映のNHK大河ドラマ「麒麟(きりん)がくる」の主人公・明智光秀もその一人ですね。

同作の放映決定が後押しとなり、滋賀県では10月22日から観光キャンペーン「戦国ワンダーランド 滋賀・びわ湖」が展開されることに。これから来年12月(予定)まで、県一円で「戦国」をテーマにした100以上ものイベントが行われる予定で、ツアーや講演会、インスタグラムの投稿キャンペーンなど、その内容は多彩です。「一過性のものではなく、『滋賀に来たら戦国に浸れる』というイメージを全国に発信し、定着させたいですね」と「びわこビジターズビューロー」の吉原康史さん。

「キャンペーンを通して、知名度が比較的低めの武将たちにもスポットを当てたい。例えば、本能寺の変の後、瀬田の唐橋を焼き落として光秀が安土城に攻め込むのを食い止めた山岡景隆(かげたか)とか…。県内の人が歴史を知り地元を見直すことが、滋賀の活性化にもつながると思います」。情報はホームページで随時アップ予定。

協力

公益財団法人滋賀県文化財保護協会普及

専門員 大沼芳幸さん

滋賀リビングカルチャー倶楽部「石坂発光秀学」

講師。「明智光秀と琵琶湖」(海青社)ほか著書多数

城内に琵琶湖の水を引き入れた水城だったといわれています。堀の痕跡が水路や道としてわずかに残るだけなので、ガイドと歩くのがおすすめ。

不思議な形をした供養塔(写真)は、比叡山焼き討ちの時に、光秀が城造りに使えそうな石塔の石を持ち去ったため、天海僧正が残った石を寄せ集めて組み直した可能性が考えられています。

明智光秀の菩提寺で、彼と彼の一族の墓があります。戦死した部下たちを供養する文書や、娘婿が使用した馬具などゆかりの品々も見ることができます。西教寺の総門は坂本城から移築したものとの説も。